人老了,最怕不是白发苍苍,而是“病从心来”。心脑血管问题,一旦发作,常常像雷劈一样猝不及防。

近年来,关于他汀类药物的争议在农村老百姓中悄然发酵:有人说吃了好,血脂稳了;也有人担心伤肝、伤肾,年纪一大把了还吃这药,有必要吗?

张文宏教授在一项研究随访中发现:那些长期规律服用他汀的人,活过75岁之后,出现了一个引人注意的共同点:他们大多变得更稳、更清醒、更少中风。

这不是玄学,而是医学。

他汀类药物,不是“神药”,但也绝不是“毒药”。它们的主要作用是调节血脂,尤其是降低“坏胆固醇”(低密度脂蛋白)。不夸张地说,它在心脑血管疾病的预防中,地位堪比防洪堤坝。

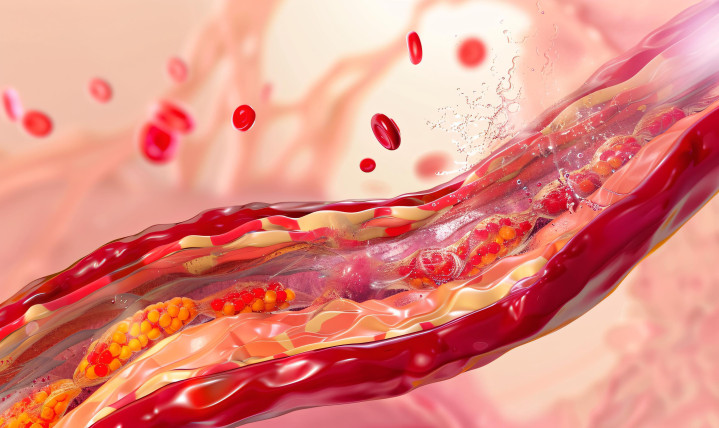

过去,很多人以为高血脂只是年轻人“吃太油”的问题。老年人尤其是农村地区的老人,常年高盐高油饮食,加上运动少、体重高,血脂异常的比例并不低。一旦血脂失控,血管像水管生锈,堵上了,后果就是中风、心梗、猝死。

张文宏团队追踪了一批年龄超过65岁的老年人,分为长期服用他汀组与从未服用组,结果发现:到了75岁以后,那些坚持服药的人,不仅中风率下降了近30%,认知能力也维持得更好,更不容易“糊涂”。这背后的逻辑,并不复杂。

他汀在降低血脂的同时,还能让血管内壁更“光滑”,防止动脉粥样硬化的进展。尤其是脑血管,一旦堵住,轻则半边不遂,重则命悬一线。规律吃药,等于在血管里“打扫卫生”,清除潜在的危险分子。

那么问题来了:为啥很多农村老人不愿吃,甚至到了75岁后主动停药?原因无非三个:

第一,怕副作用。不少人听说他汀“伤肝”、“伤肌肉”,于是草木皆兵。这类副作用的发生率非常低,尤其是在规范剂量下,更是少之又少。一旦出现不适,停药或换药即可恢复。

第二,怕“终身吃药”。不少老年人有个观念,“药不能吃一辈子,成瘾”。这其实是个误区。像高血压、糖尿病、高血脂这样的慢性病,本身就是需要长期管理的。不是药“吃上瘾”,而是病离不开控制。

第三,觉得“年纪大了,吃不吃都无所谓”。这是最危险的心理。张文宏在研究中发现,正是那些把健康当回事、坚持科学用药的老人,更有机会健康地跨过75岁大关,而不是“听天由命”。

有位70多岁的农村男性,常年干农活,身体看着挺硬朗。一次突然晕倒,送医检查发现脑血管堵了七成。医生问他有没有吃他汀,他说:“听说那玩意伤肝,我这不是没吃嘛。”后悔有啥用?血管堵了,不是靠后悔能疏通的。

吃他汀不是“万灵丹”,它的效果也和多个因素相关:饮食、运动、遗传、年龄、基础疾病,缺一不可。有些人天生胆固醇就高,一家子都有高血脂,这类人即使饮食清淡,也需要药物控制。

还有,长期不运动、偏食油腻、作息紊乱,即使吃药,也难挡血管继续变窄。张文宏强调,他汀是“护栏”,不是“高速公路”;它能降低风险,但不能包打天下。

越来越多的新研究发现,他汀对老年人认知功能可能具有保护作用。年纪大了,最怕脑子“不转弯”,变得糊涂,连自己是谁都忘了。而他汀通过改善脑部血供、减缓炎症反应,可能降低老年痴呆的发生率。虽然这还需更多临床验证,但趋势已然明朗。

这也正是张文宏教授关注的重点:“生命的长度重要,质量更重要。”75岁以后,活得清醒、活得自理,才是真正的福气。

是否该吃他汀,不是自己随便决定的,要结合血脂检测、心脑血管风险评估及医生建议。任何药物都是一把双刃剑,关键在于会不会用、敢不敢用、用得对不对。

而从乡村健康管理的角度看,普及血脂筛查、加强慢病随访,才是让更多老人活得健康、活得安心的根本。等病发了才去治,不如提前预防。

很多农村老人觉得自己“身体硬朗,不用查”,血脂异常往往没有症状,一查吓一跳。早发现,早干预,才是长寿的关键。

他汀的故事,不是一种药的传奇,而是现代医学与农村健康观念碰撞的缩影。在张文宏眼中,那些坚持吃药、坚持体检、坚持生活规律的老人,就是“聪明人”,不是因为他们懂医学,而是因为他们愿意听懂身体的信号。

说到底,吃不吃他汀,不是年纪的事,而是态度的事。

科学用药、定期体检、合理饮食、规律作息,才是“七十以后不糊涂”的四件宝。

温馨提示:本文仅为健康科普知识分享,所涉内容不作为诊断或治疗依据。是否使用某类药物,应在医生指导下进行,不可自行判断或更改方案。

参考文献:

1. 国家心血管病中心.《中国心血管健康与疾病报告(2022)》,中国循环杂志,2023年。

配资正规配资门户提示:文章来自网络,不代表本站观点。